文章摘要:跳高比赛作为一项竞技体育项目,其规则的判定一直受到广泛关注。李佳伦与周厚成并列跳高冠军的事件,不仅吸引了公众的眼球,也引发了对跳高比赛名次判定规则的深刻讨论。本文将围绕“李佳伦与周厚成并列跳高冠军如何判定名次规则”这一话题,进行详细分析。从比赛规则的基本理解、竞赛中的技术要求、同分判定的标准,到名次排名的具体操作方法,文章将全面探讨如何在跳高比赛中出现并列冠军的情况,并通过具体的案例来阐明相关规则的适用。通过这些内容的分析,读者能够对跳高比赛的名次判定机制有更深入的了解,并为今后的赛事规则提供借鉴。

1、跳高比赛的基本规则

跳高比赛是一项要求运动员在规定高度下,凭借技术能力将自己越过横杆的运动。比赛的进行通常是逐渐增加横杆高度,直到所有选手无法继续跳过横杆为止。比赛的过程不仅考验选手的体能,还涉及到技巧和心理素质的较量。在这种比赛中,名次的判定通常是根据每个选手能成功跳过的最高高度来确定的。

在跳高比赛中,每位运动员有三次尝试机会来越过每一轮的高度。如果在三次尝试中都未能成功,选手便被淘汰。成功越过某一高度的运动员将继续向下一个高度挑战,直到全部选手完成比赛或被淘汰。而跳过的高度是决定最终排名的关键因素。

如果出现有多个选手成功跳过相同的最高高度,则接下来的名次判定规则便显得尤为重要。此时,按照国际田联的竞赛规则,选手的成绩相同但未能再突破更高的横杆时,名次判定将依据其他标准来进行。

2、并列名次的判定标准

在跳高比赛中,最常见的并列名次情况发生在两位或多位选手能够跳过相同的最高高度,但之后均未能成功突破更高的高度。这时,名次的判定规则便需要引入“同分判定标准”。该标准主要包括:相同高度的跳跃次数、试跳的成功率、以及比赛的细节表现。

首先,如果两个或更多的运动员在同一高度成功跃过,但在后续的跳跃中均未能跳过下一个高度,那么他们在排名上将被视为并列。这是因为根据国际田联的规则,在跳高比赛中,当选手跳过的最大高度相同,且无法继续提升时,他们的成绩是平等的。

其次,除了看最高跳跃高度外,还要考虑选手通过该高度的尝试次数。如果有选手在试跳过程中尝试次数较少,且成功跳过的高度与其他选手相同,那么他们在排名上将会被优先考虑。在一些较为特殊的规则中,这种情况也可能影响到并列冠军的最终名次判定。

3、竞赛过程中技术与心理因素的影响

跳高比赛不仅仅是体力和技术的较量,心理素质同样在比赛过程中占据着至关重要的地位。运动员的信心、抗压能力、集中力等因素,往往会直接影响他们在比赛中的表现。在面临决定名次的最后阶段,选手的心理状态至关重要。任何一位选手的心理波动,都可能在比赛结果上留下痕迹。

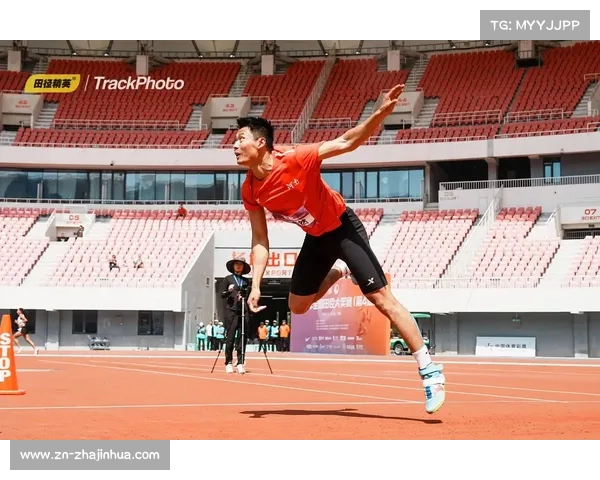

当李佳伦与周厚成并列跳高冠军时,除了考虑他们的技术水平外,还要关注比赛中的心理博弈。两个选手都在关键时刻展现了出色的心理素质,并成功跨越了最高的横杆,未能突破更高的高度。这一现象不仅反映了他们的技术水平,也揭示了在竞争极为激烈的跳高赛事中,心理因素如何起到了至关重要的作用。

因此,技术的完美与心理的稳定,是判断跳高比赛名次的重要标准。当多位选手的技术水平相同或接近时,心理状态便成为了评定冠军的重要因素。在李佳伦与周厚成并列的事件中,他们在临近突破极限时,能够稳住心态,不仅展现了个人技艺,更展现了顶级运动员的心理素质。

4、并列冠军的历史与规则演变

并列冠军在跳高比赛中的出现并不是第一次,在历史上多次出现了这种情况。过去,由于技术标准和裁判判定的差异,很多跳高比赛结束后,都会出现选手并列冠军的现象。而这些情况的出现,往往意味着裁判和赛事组织者在名次判定上做出了特别的安排。

随着跳高规则的不断演变,现代跳高赛事对并列名次的判定变得愈加科学和公平。通过统一的裁判标准、透明的规则体系,选手的成绩可以更精确地被记录下来。而对于并列冠军的判定,不同国家和地区的比赛规则虽有所差异,但一般都会根据选手的最高跳跃成绩来决定最终名次。如果没有选手在接下来的跳跃中成功突破,裁判会通过反复的审定来确认并列冠军。

李佳伦与周厚成的并列冠军正是这一规则演变的缩影。尽管两位选手在后续的跳跃中均未能突破更高的高度,但由于他们的成绩和表现同样出色,最终的判定结果也符合当前国际田联的规范。

炸金花总结:

跳高比赛的名次判定规则以选手能够越过的最大高度为基础,然而对于并列冠军的判定,不仅仅是简单的看谁的成绩更好,还要综合考虑技术、心理等多方面的因素。在李佳伦与周厚成并列冠军的案例中,名次的判定规则恰恰体现了这些复杂标准的运用。

随着体育竞技的不断发展,跳高比赛的规则也在不断完善。通过更细致的规则解释和判定体系,未来的比赛将能够更好地公平地评定选手的表现,并为所有参赛者提供更加明确的竞技标准。这一规则的演变不仅是对运动员的一种尊重,也代表了体育精神中公平、公正、公开的核心价值。